2023年03月08日 15:56

すぐに始められるウォーキングについて ~目指せ運動不足解消~≫

カテゴリー

今回は簡単にできる運動としてウォーキングを紹介します!

ウォーキングって効果があるの?と思う人もいるかもしれませんが、

近年広い年齢層で行える運動として注目を浴びているのです!

早速、ウォーキングについて紹介したいと思います。

そもそも、ウォーキングとは“健康のため”という目的をもって歩くことを言います。

必要な道具や環境が無くても「いつでも」、「誰でも」行える最も手軽な運動なのです。

そして、ウォーキングの効果としてはダイエットと聞くことが多いですが

他にも良い効果がいろいろとあります。

①血圧異常の改善

・歩くことで血流が改善され心臓の負担が軽減することにより

高血圧などの血圧異常が改善されます。

②骨の強化

・運動による適度な刺激でカルシウムの吸収が高まるためです。

・日差しを浴びることでカルシウムの吸収を助けるビタミンDが体内で作られます。

③糖尿病の改善

・有酸素運動を行うことで、血中のブドウ糖の利用が促進され血糖値が低下します。

④リラックス効果

・ウォーキングを一定時間続けることでリラックス効果のある

セロトニンという神経伝達物質が分泌されます。

・仕事などのストレスから解放されることによる精神安定の効果もあります。

⑤腰痛改善

・正しいフォームで行うことにより筋力アップや筋バランスが整いやすくなります。

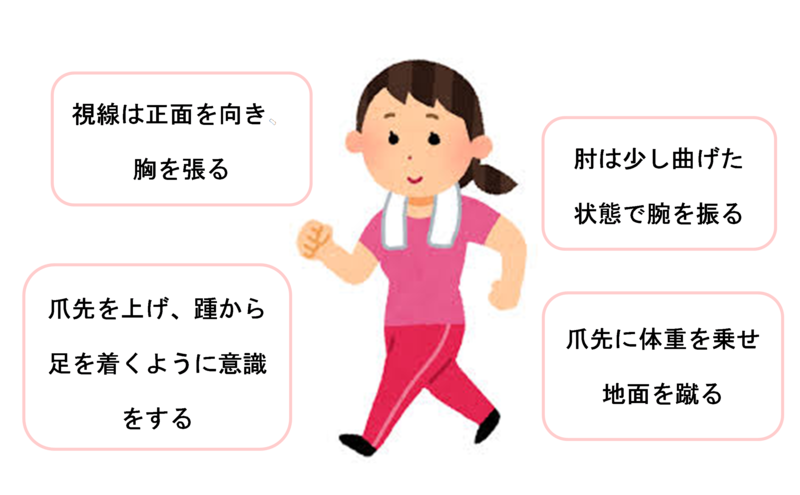

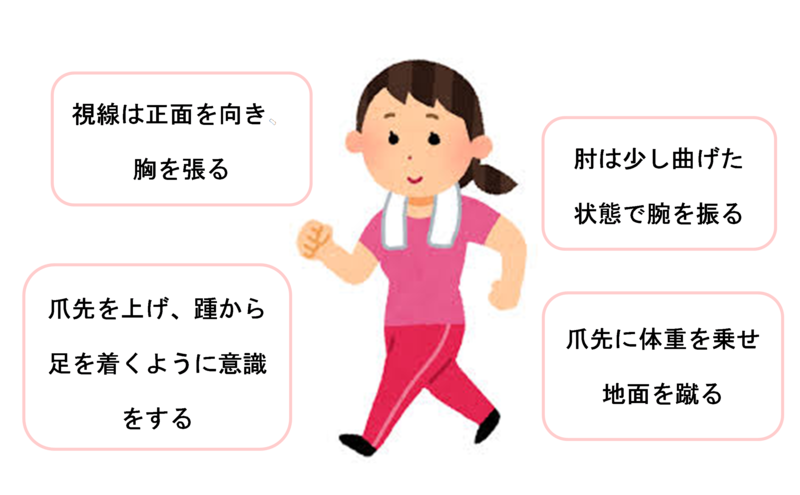

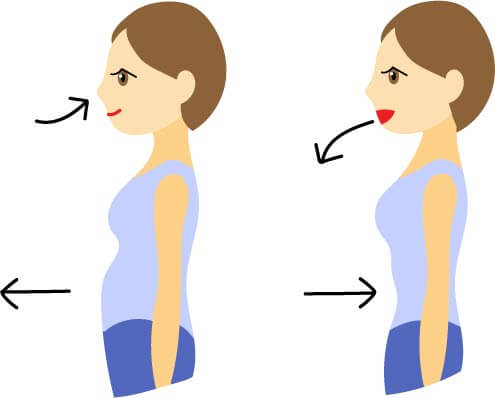

正しいウォーキングフォーム

ウォーキングを行うときはあまり無理をせず、自分のできる範囲内で行いましょう。

あまり運動しない人や体力に自信がない人がいきなり歩数や距離を増やしてしまうと、

ケガや体調を崩してしまう危険性があります。

また、マスクをつけることにより息苦しさがある場合には、

少し歩くペースを落としたり距離を短くしたりと工夫をして自分に合わせた運動を心掛けましょう。

まずは、体を動かす時間を増やすことを目的に行ってもいいかもしれません。

無理をせず習慣として続けることが大切です。

ウイルスに負けず、健康に過ごしていきましょう。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

ウォーキングって効果があるの?と思う人もいるかもしれませんが、

近年広い年齢層で行える運動として注目を浴びているのです!

早速、ウォーキングについて紹介したいと思います。

そもそも、ウォーキングとは“健康のため”という目的をもって歩くことを言います。

必要な道具や環境が無くても「いつでも」、「誰でも」行える最も手軽な運動なのです。

そして、ウォーキングの効果としてはダイエットと聞くことが多いですが

他にも良い効果がいろいろとあります。

①血圧異常の改善

・歩くことで血流が改善され心臓の負担が軽減することにより

高血圧などの血圧異常が改善されます。

②骨の強化

・運動による適度な刺激でカルシウムの吸収が高まるためです。

・日差しを浴びることでカルシウムの吸収を助けるビタミンDが体内で作られます。

③糖尿病の改善

・有酸素運動を行うことで、血中のブドウ糖の利用が促進され血糖値が低下します。

④リラックス効果

・ウォーキングを一定時間続けることでリラックス効果のある

セロトニンという神経伝達物質が分泌されます。

・仕事などのストレスから解放されることによる精神安定の効果もあります。

⑤腰痛改善

・正しいフォームで行うことにより筋力アップや筋バランスが整いやすくなります。

正しいウォーキングフォーム

ウォーキングを行うときはあまり無理をせず、自分のできる範囲内で行いましょう。

あまり運動しない人や体力に自信がない人がいきなり歩数や距離を増やしてしまうと、

ケガや体調を崩してしまう危険性があります。

また、マスクをつけることにより息苦しさがある場合には、

少し歩くペースを落としたり距離を短くしたりと工夫をして自分に合わせた運動を心掛けましょう。

まずは、体を動かす時間を増やすことを目的に行ってもいいかもしれません。

無理をせず習慣として続けることが大切です。

ウイルスに負けず、健康に過ごしていきましょう。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

2023年02月06日 19:08

片頭痛ってなんで起こるの? ~片頭痛のメカニズム~≫

カテゴリー

天気が悪い日に、頭痛がする・体が重いなどの症状が出ませんか?

天気などにより出現するこれらの症状を総称して、

“天気病み”という言い方をすることもあります。

天気病みは頭痛、めまい、耳鳴り、体のだるさなどの症状が出ることが特徴的です。

特に女性の方は慢性的な頭痛、いわゆる“頭痛持ち”の方も多いと思われます。

そこで今回は、天気病みの中から頭痛(片頭痛)についてお話しさせていただきます。

・片頭痛とは?

日本頭痛学会の分類によると、天気の変化によって起こる頭痛(片頭痛)は、

「明らかな基礎疾患の無い慢性の頭痛」とされています。

特徴として、脈打つような「ズキンズキン」という強い痛みや、

動作により痛みの悪化が見られます。こめかみから目の奥にかけて広い範囲に出現し、

片方の頭が痛くなることが多いです。

男女比で言うと女性のほうが男性よりも3~5倍ほど多いと言われています。

天気が崩れると、頭痛がするという話は皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか?

原因は気圧の変化と言われることがありますが、この時人間の体では

内耳と呼ばれる部分の神経(前庭神経領域)にある気圧の変化を感知するセンサーが働きます。

その後、自律神経(特に交感神経)に刺激が加わることで頭痛が起こると言われています。

気圧が5hPa~10hPa下がると体調の変化を感じやすいそうです。

晴れから曇りに変わるだけでもこれくらいの気圧変化が起こるため、

敏感な人は天気の変化により体調に変化を来たし、

それがストレスとなり自律神経が刺激されて痛みを感じやすくなるとも言われています。

・軽減、予防するには?

頭痛軽減には、上で述べた自律神経の状態を整える必要があります。

当院ではリハビリを通して自宅でできる運動などもアドバイスさせていただいております。

今回お話しした頭痛の他にも、体の不調に関して気になる方はお気軽にご相談ください。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

天気などにより出現するこれらの症状を総称して、

“天気病み”という言い方をすることもあります。

天気病みは頭痛、めまい、耳鳴り、体のだるさなどの症状が出ることが特徴的です。

特に女性の方は慢性的な頭痛、いわゆる“頭痛持ち”の方も多いと思われます。

そこで今回は、天気病みの中から頭痛(片頭痛)についてお話しさせていただきます。

・片頭痛とは?

日本頭痛学会の分類によると、天気の変化によって起こる頭痛(片頭痛)は、

「明らかな基礎疾患の無い慢性の頭痛」とされています。

特徴として、脈打つような「ズキンズキン」という強い痛みや、

動作により痛みの悪化が見られます。こめかみから目の奥にかけて広い範囲に出現し、

片方の頭が痛くなることが多いです。

男女比で言うと女性のほうが男性よりも3~5倍ほど多いと言われています。

天気が崩れると、頭痛がするという話は皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか?

原因は気圧の変化と言われることがありますが、この時人間の体では

内耳と呼ばれる部分の神経(前庭神経領域)にある気圧の変化を感知するセンサーが働きます。

その後、自律神経(特に交感神経)に刺激が加わることで頭痛が起こると言われています。

気圧が5hPa~10hPa下がると体調の変化を感じやすいそうです。

晴れから曇りに変わるだけでもこれくらいの気圧変化が起こるため、

敏感な人は天気の変化により体調に変化を来たし、

それがストレスとなり自律神経が刺激されて痛みを感じやすくなるとも言われています。

・軽減、予防するには?

頭痛軽減には、上で述べた自律神経の状態を整える必要があります。

自律神経を整える方法はいくつかあります。

・生活リズムの改善

・日光浴

・ストレッチ

・食生活の改善 など

当院ではリハビリを通して自宅でできる運動などもアドバイスさせていただいております。

今回お話しした頭痛の他にも、体の不調に関して気になる方はお気軽にご相談ください。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

2023年01月04日 16:17

地域リハビリテーションサポート医知っていますか?≫

カテゴリー

地域リハビリテーションサポート医とは?

「街のお医者さん」

地域で生活していく上で抱える身体の悩みや生活の問題を

多職種(地域サービス)と連携を取り、その人らしい生活を送れるようサポートする医師です。

山内院長は地域に生活する方々に対する思いが強く、支援したいと考え、

山内院長が 「地域リハビリテーションサポート医」 の資格を取得しています!

地域リハビリテーションサポート医の役割は

・リハビリテーションに関わるかかりつけ医や介護専門職に対するサポート

・地域包括支援センターを中心とした多職種の連携づくり

・リハビリテーションに関する行政の取組への協力

・リハビリテーションに関する研修の講師や住民等への啓発

があります。

山内院長を含むやまうち整形外科スタッフ一同、地域の方々から大切にされる病院を目指しています。

これからもやまうち整形外科スタッフは地域の方々と共に歩んでいきます。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

2022年12月01日 10:15

インフルエンザ忘れてない? ≫

カテゴリー

12月になり今年もあと僅か!皆さんやり残したことはないでしょうか?

寒い中でも、クリスマスや紅白歌合戦や楽しいイベントがあるのも

冬のいいところですね。

楽しいイベントも、冬に流行する感染症にかかっては台無しです。

今回は冬に流行する感染症の中でも代表的な『インフルエンザ』の説明と予防策をご紹介していきます!

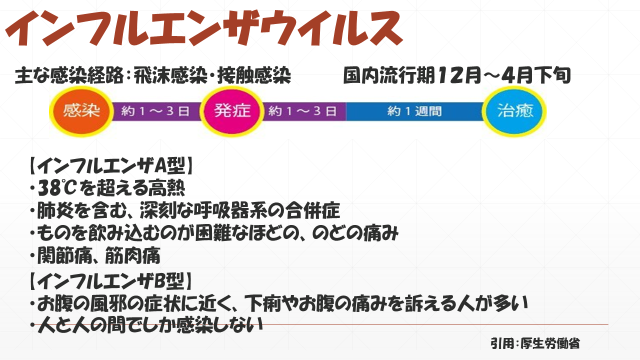

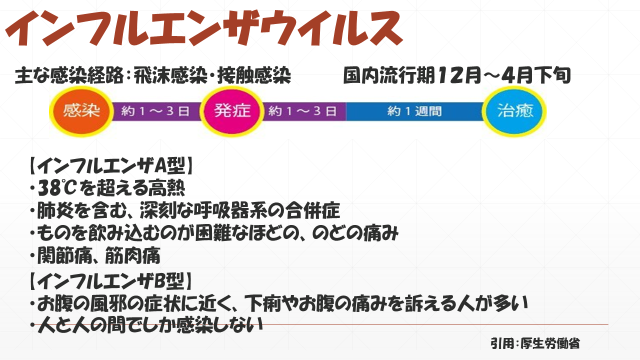

そもそも『インフルエンザ』とは何でしょうか?

口や鼻から入ったインフルエンザウイルスが喉の

粘膜、などで増殖して起こる急性の呼吸器感染症

●日本の季節性インフルエンザは、12月~3月に流行することが多く、

毎年子供から高齢者まで約1000万人という多くの人が発症しています。

●インフルエンザウイルスには何種類かの型が存在します。

≪予防の第一歩は、ウイルスを体に入れない!≫

◆こまめな手洗い!

外出から戻ったらまず手洗いを。トイレの後や食事の前

等、手洗いを習慣づけて、ウイルスの侵入を防ぎましょう!

◆咳エチケットを守ろう!

インフルエンザは咳や飛沫により感染します。

咳がでる時は外出時マスクをし、

咳エチケットを守りましょう。

◆乾燥したところや人ごみは避けよう!

ウイルスを持っている人の咳やくしゃみから

感染しますので、なるべく人ごみを避け、

不要な外出を避けることも効果的です。

≪ウイルスに負けない抵抗力をつけよう!≫

◆十分な睡眠・休養を取る!

睡眠不足からくる疲れやストレスは、免疫の働きを弱めます。

十分な睡眠をとって、免疫力を高めてウイルスに負けない体を作りましょう。

◆バランスの良い食事を心掛ける!

加工食品やファーストフード、揚げ物などを控えめにして、魚・野菜・果物・発酵食品

や大豆製品などを積極的に取るのが効果的です。

◆適度な湿度を保とう!

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下し、

インフルエンザにかかりやすくなります。

室内では、加湿器など使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。

≪血流促進で免疫力アップ!≫

免疫力アップには、適度な運動で血流を促進し、体温を挙げることが有効です。

しかし寒い季節に継続的に体を動かすの難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

室内で簡単に、楽しみながら取り組める運動をご紹介します!

『耳さすり』

①両手の人差し指と中指を開いて耳を挟む

②耳周りの皮膚を上下したり回していく

『耳伸ばし』

①耳たぶを軽く持ち、上下、左右、に引っ張る

インフルエンザを知り、ちゃんとした対応をすることで

インフルエンザにかかるリスクをグッと減らすことができます!

令和4年も残すところあとわずかですね!

令和5年もやまうち整形外科をよろしくお願い致します。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

寒い中でも、クリスマスや紅白歌合戦や楽しいイベントがあるのも

冬のいいところですね。

楽しいイベントも、冬に流行する感染症にかかっては台無しです。

皆さん、インフルエンザの事忘れていませんか?

今回は冬に流行する感染症の中でも代表的な『インフルエンザ』の説明と予防策をご紹介していきます!

そもそも『インフルエンザ』とは何でしょうか?

口や鼻から入ったインフルエンザウイルスが喉の

粘膜、などで増殖して起こる急性の呼吸器感染症

●日本の季節性インフルエンザは、12月~3月に流行することが多く、

毎年子供から高齢者まで約1000万人という多くの人が発症しています。

●インフルエンザウイルスには何種類かの型が存在します。

≪予防の第一歩は、ウイルスを体に入れない!≫

◆こまめな手洗い!

外出から戻ったらまず手洗いを。トイレの後や食事の前

等、手洗いを習慣づけて、ウイルスの侵入を防ぎましょう!

◆咳エチケットを守ろう!

インフルエンザは咳や飛沫により感染します。

咳がでる時は外出時マスクをし、

咳エチケットを守りましょう。

◆乾燥したところや人ごみは避けよう!

ウイルスを持っている人の咳やくしゃみから

感染しますので、なるべく人ごみを避け、

不要な外出を避けることも効果的です。

≪ウイルスに負けない抵抗力をつけよう!≫

◆十分な睡眠・休養を取る!

睡眠不足からくる疲れやストレスは、免疫の働きを弱めます。

十分な睡眠をとって、免疫力を高めてウイルスに負けない体を作りましょう。

◆バランスの良い食事を心掛ける!

加工食品やファーストフード、揚げ物などを控えめにして、魚・野菜・果物・発酵食品

や大豆製品などを積極的に取るのが効果的です。

◆適度な湿度を保とう!

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下し、

インフルエンザにかかりやすくなります。

室内では、加湿器など使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。

≪血流促進で免疫力アップ!≫

免疫力アップには、適度な運動で血流を促進し、体温を挙げることが有効です。

しかし寒い季節に継続的に体を動かすの難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

室内で簡単に、楽しみながら取り組める運動をご紹介します!

『耳さすり』

①両手の人差し指と中指を開いて耳を挟む

②耳周りの皮膚を上下したり回していく

『耳伸ばし』

①耳たぶを軽く持ち、上下、左右、に引っ張る

インフルエンザを知り、ちゃんとした対応をすることで

インフルエンザにかかるリスクをグッと減らすことができます!

令和4年も残すところあとわずかですね!

令和5年もやまうち整形外科をよろしくお願い致します。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

2022年12月01日 10:04

2022年 年末年始のお休みについて≫

カテゴリー

今年も残すところあと1ヶ月となりましたね。

2022年の年末年始のお休みについてお知らせします。

2022年の年末年始のお休みについてお知らせします。

12月30日(金)~1月3日(火)までお休みさせていただきます。

1月4日(水)から通常診療になります。

| | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |

| 午前 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |

| 午後 | × | × | × | × | × | × | 〇 |

2022年11月09日 11:16

睡眠改善で免疫力を上げよう!≫

カテゴリー

最近リハビリに来ている人達から

「眠い」「なかなか寝付けない」と話を聞く事がありました。

季節の変わり目だから…、疲れているから…、

と日中の眠さの理由は人それぞれあると思います。

しかし、睡眠不足という点は同じです。

睡眠不足の影響として、

脳の働きの低下・病気への抵抗力低下・肥満・生活習慣病へのリスク増加が挙げられます。

まず眠いとその日のやる気や集中力が落ちてしまうのは、

誰しもが一度は経験しているのではないでしょうか?

睡眠外来で睡眠の悩みを抱えた人々を診ている先生の著書には、

“眠い時は寝るしかない!”と、述べています。

でも流石に仕事中に寝る事は出来ませんし、お昼寝時間を作れる人もいればいない人の方が

多いと思います(・_・;)

やはり日中の眠気には夜の睡眠が一番大事というわけです!☆

眠りや生活リズムに乱れがある場合、修正するための【快眠への6原則】というものがあります。

1.朝の光を浴びる

2.昼間に活動する

3.夜は暗い所で休む

4.規則的な食事を摂る事

5.規則的に排泄する事

6.眠りを阻害する嗜好品・過剰なメディア接触を避ける

という上記の6ヶ条です。

6ヶ条を見ると夜寝る為の準備は朝起きた時から始まっているそうです。

こうして調べていくと朝日を浴びる事って大事なんだなぁと実感しました。

そして、控えるように言われている寝る前のスマホいじりは皆さんご存知の通り

ブルーライトが睡眠の妨げの原因ですが、

ブルーライトは光の性質は“朝の光”と近いものらしいのです!

だからスマホいじっていると体や脳が寝るモードになっていかないんですね…。

睡眠不足は純粋に睡眠時間が足りない、取れないという場合もあると思いますが、

まず、どんな生活を自分が送っているか見直す必要性がありそうですね。

快眠が出来るようになれば、日中の眠気に対する悩みは軽減する可能性は高いのではないでしょうか。(そうすれば仕事への集中力も運動のパフォーマンス向上へ繋がるかも…!!)

運動や食事と身体を整える一つとして

自分の睡眠時間を見直しもしてみると良いかもしれませんね(p_-)☆ミ

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

「眠い」「なかなか寝付けない」と話を聞く事がありました。

季節の変わり目だから…、疲れているから…、

と日中の眠さの理由は人それぞれあると思います。

しかし、睡眠不足という点は同じです。

睡眠不足の影響として、

脳の働きの低下・病気への抵抗力低下・肥満・生活習慣病へのリスク増加が挙げられます。

まず眠いとその日のやる気や集中力が落ちてしまうのは、

誰しもが一度は経験しているのではないでしょうか?

睡眠外来で睡眠の悩みを抱えた人々を診ている先生の著書には、

“眠い時は寝るしかない!”と、述べています。

でも流石に仕事中に寝る事は出来ませんし、お昼寝時間を作れる人もいればいない人の方が

多いと思います(・_・;)

やはり日中の眠気には夜の睡眠が一番大事というわけです!☆

眠りや生活リズムに乱れがある場合、修正するための【快眠への6原則】というものがあります。

1.朝の光を浴びる

2.昼間に活動する

3.夜は暗い所で休む

4.規則的な食事を摂る事

5.規則的に排泄する事

6.眠りを阻害する嗜好品・過剰なメディア接触を避ける

という上記の6ヶ条です。

6ヶ条を見ると夜寝る為の準備は朝起きた時から始まっているそうです。

こうして調べていくと朝日を浴びる事って大事なんだなぁと実感しました。

そして、控えるように言われている寝る前のスマホいじりは皆さんご存知の通り

ブルーライトが睡眠の妨げの原因ですが、

ブルーライトは光の性質は“朝の光”と近いものらしいのです!

だからスマホいじっていると体や脳が寝るモードになっていかないんですね…。

睡眠不足は純粋に睡眠時間が足りない、取れないという場合もあると思いますが、

まず、どんな生活を自分が送っているか見直す必要性がありそうですね。

快眠が出来るようになれば、日中の眠気に対する悩みは軽減する可能性は高いのではないでしょうか。(そうすれば仕事への集中力も運動のパフォーマンス向上へ繋がるかも…!!)

運動や食事と身体を整える一つとして

自分の睡眠時間を見直しもしてみると良いかもしれませんね(p_-)☆ミ

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

2022年10月22日 09:52

ロコモに負けるな! ~ロコモ予防体操~ ≫

カテゴリー

気が付けば今年も3ヶ月を切りましたね!

前回の記事で、ロコモティブシンドローム(ロコモ)について紹介させて頂きました。

今回は、ロコモに負けない身体づくりについて紹介します。

ロコモに負けないために必要なことは

股関節、膝関節、足首まわり、腹筋など

膝を90°に曲げて、おへそを見るように上半身をゆっくりと引き起こします。

前回の記事で、ロコモティブシンドローム(ロコモ)について紹介させて頂きました。

今回は、ロコモに負けない身体づくりについて紹介します。

ロコモに負けないために必要なことは

股関節、膝関節、足首まわり、腹筋など

移動に関わる関節や筋肉が大事になります。

今回は筋肉を鍛える体操について紹介します。

鍛える筋肉は主に4つ

・腹筋 ・お尻 ・太もも ・ふくらはぎ

☆腹筋

今回は筋肉を鍛える体操について紹介します。

鍛える筋肉は主に4つ

・腹筋 ・お尻 ・太もも ・ふくらはぎ

☆腹筋

へそのぞき運動

膝を90°に曲げて、おへそを見るように上半身をゆっくりと引き起こします。

起こした状態を、3~5秒キープしてください。

運動中呼吸を止めないようにしましょう。

☆お尻の筋肉

お尻の筋肉を鍛える体操は2つあります。

横向きでの足上げ

身体をまっすぐにして、下側の膝を曲げます。

上側の膝を伸ばしたままゆっくりと上に挙げます。

1番上まで上げたらそこで3~5秒キープしてください。

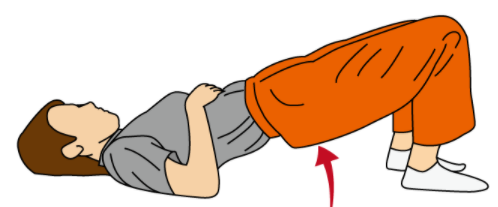

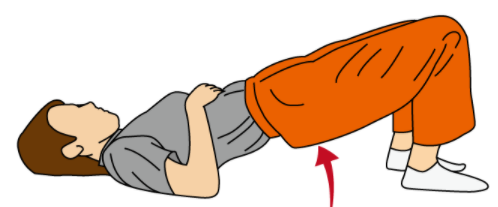

☆お尻上げ

上向きで寝た状態から膝を立てます。

お尻側から肩まで上げていき、一直線になったら止めます。

止めたところで3~5秒キープしゆっくり下ろします。

☆太ももの筋肉

ハーフスクワット

テーブルや椅子を支えにして行います。

膝が45°~90°曲がるくらいまで腰をゆっくり落とします。

その時に、膝がつま先より前に出ないよう注意してください。

腰を下ろしたら、ゆっくりと初めの位置まで伸びます。

☆ふくらはぎ

踵上げ

テーブルや椅子を支えにして行います。(出来る方は支えなしで行って下さい)

踵をゆっくりと上げ、上げたところからゆっくり下ろします。

指先に体重をかけるように意識しましょう。

今回は、移動・立ち上がりに必要なトレーニングを紹介しました。

トレーニングをしていて、痛みが出る場合には中止してください。

痛みが出る方は、医療機関への受診をお勧めします。

怪我や故障のないように取り組んでみてください。

2022年10月19日 09:40

あなたは出来ますか?~ロコモチェックで自分の身体を見直しましょう~≫

カテゴリー

皆さんは、健康維持又は健康増進のためにしている事はありますか?

今回は、ロコモティブシンドロームについて紹介します。

ロコモが進行することで、日常生活が制限され、さらに悪化すると介護の必要性や寝たきりになるリスクが高くなります。

ロコモの心当たりはありませんか?

皆さん当てはまる項目ありました?

もし一つでも当てはまった方は

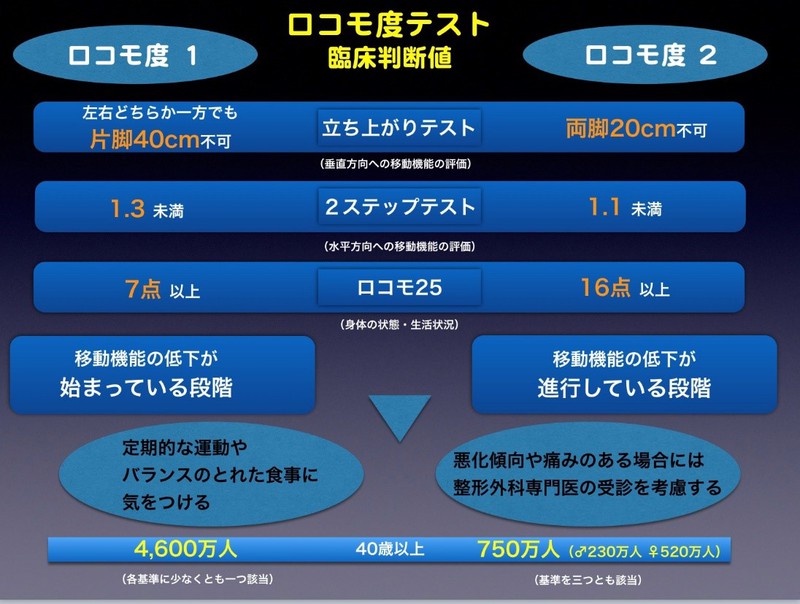

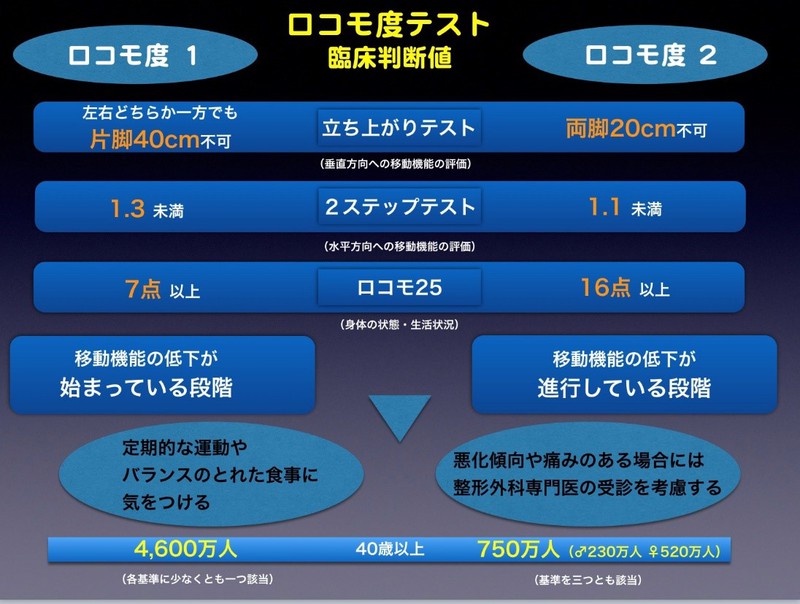

自分の移動機能を把握するロコモ度テストを行ってみましょう。

1.立ち上がりテスト(下肢筋力を調べる)

台は高い方から、40㎝→30cm→20㎝→10㎝の順で、両脚→片脚の順で行います。

2.2ステップテスト(歩幅を調べる)

スタートラインを決め、両脚の爪先を合わせ、できる限り大股で2歩歩き両足を揃えます。

バランス崩した場合は失敗です。2歩分の歩幅を2回測り、良い方の記録を採用します。

3.ロコモ25(身体の状態・生活状況を調べる) 下記サイトご覧ください。

日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

ロコモ25 | ロコモONLINE | 日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト (locomo-joa.jp)

皆さんどうでしたか?

テストの結果を下記の図で確認してみてください。

ロコモ度判定方法

※ロコモ度1は移動能力低下が始まっています。

ロコモ度2は移動能力低下が進行しています。

特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患が発症している可能性があり、自立した生活ができなくなる可能性があります。

今回は、ロコモティブシンドロームについて紹介します。

ロコモティブシンドローム(通称ロコモ)は、

骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、

「立つ」「歩く」「走る」「座る」

といった普段日常生活で行う移動機能が低下している状態のことを言います。

ロコモになる原因として、

ロコモになる原因として、

加齢に伴う変形性関節症

骨粗鬆症に伴う円背(猫背)

脊柱管狭窄症

骨折、痛みや痺れ

可動域制限

可動域制限

筋力低下など

以上の原因から移動能力低下をきたします。

ロコモが進行することで、日常生活が制限され、さらに悪化すると介護の必要性や寝たきりになるリスクが高くなります。

ロコモの心当たりはありませんか?

ここでロコチェックを行ってみましょう!

7つのチェック項目です。1つでも当てはまればロコモの心配があります。

皆さん当てはまる項目ありました?

もし一つでも当てはまった方は

自分の移動機能を把握するロコモ度テストを行ってみましょう。

1.立ち上がりテスト(下肢筋力を調べる)

台は高い方から、40㎝→30cm→20㎝→10㎝の順で、両脚→片脚の順で行います。

2.2ステップテスト(歩幅を調べる)

スタートラインを決め、両脚の爪先を合わせ、できる限り大股で2歩歩き両足を揃えます。

バランス崩した場合は失敗です。2歩分の歩幅を2回測り、良い方の記録を採用します。

3.ロコモ25(身体の状態・生活状況を調べる) 下記サイトご覧ください。

日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

ロコモ25 | ロコモONLINE | 日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト (locomo-joa.jp)

皆さんどうでしたか?

テストの結果を下記の図で確認してみてください。

ロコモ度判定方法

※ロコモ度1は移動能力低下が始まっています。

ロコモ度2は移動能力低下が進行しています。

特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患が発症している可能性があり、自立した生活ができなくなる可能性があります。

2022年09月30日 15:58

今回は肩こり改善に対する運動を紹介したいと思います。

万が一この運動で痛みや違和感が生じた場合、中止してください。

肩こりを無くそう ~肩こりのメカニズム~ part2≫

カテゴリー

日中は少し暑いですが、朝夕はすっかり秋ですね。

万が一この運動で痛みや違和感が生じた場合、中止してください。

ポイントは2つあります。

①肩こりを起こしている筋肉のリラクゼーション

②不良姿勢の改善に対する運動

①リラクゼーション

【腕伸ばし体操】

・方法:手を組み肩の高さまで上げ、腕を前に10~20秒伸ばします。

・回数:5~10回

【肩甲骨体操】

・方法:胸を張りながら肩甲骨を寄せ、肩をすぼめるように肩甲骨を離します。

・回数:15~20回

※それぞれの動作はゆっくりと行うようにしてください。

【肩上げ体操】

・方法:肩をすくめるように両肩を同時に上げ、力を抜いて下ろします。

・回数:15~20回

※ゆっくりと行うようにしてください。

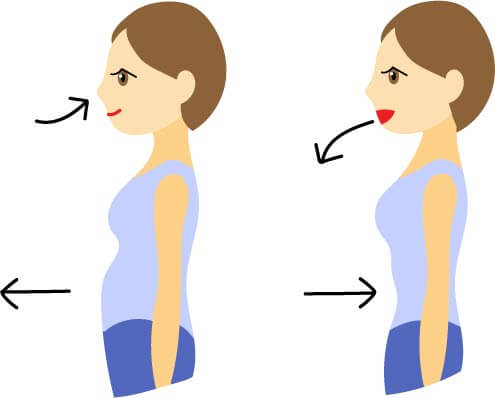

②不良姿勢を改善する運動

(この運動は、腹圧に関係する筋肉を鍛える運動になっています。)

【骨盤底筋群体操】

・方法:仰向けになり、お尻の穴を閉めるように力を入れます。

(この運動は肛門を閉める運動で、腹圧を上げるだけでなく尿失禁の予防にもなります。)

【腹式呼吸】

・方法:お腹に空気をためるイメージでゆっくり鼻から息を吸い、お腹を膨らませます。

そして、お腹をへこませるようにゆっくり口から息を吐きます。

・ポイント:お腹に手を当てて動きを確認しながら行うことで、イメージしやすくなります。

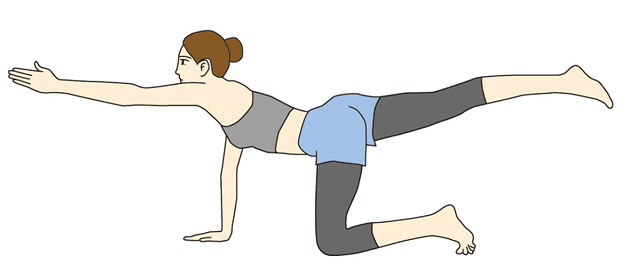

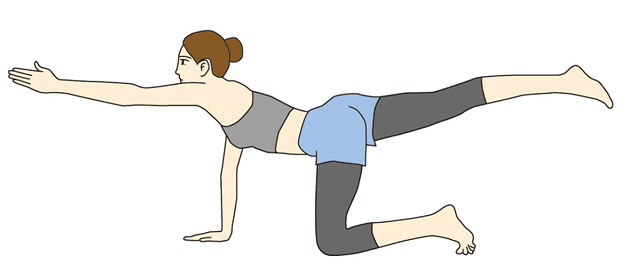

【Bird and dog】

・方法:四つ這いで片腕を肩の高さまで上げ、腕と反対側の脚をお尻の高さまで上げます。

・秒数:腕と脚を上げた状態で10秒キープし、反対側も10秒キープします。

これを1日に2~3セット行います。

肩こりになる理由や運動についてよく分からないという方や

もっとよく知りたいという方は、是非当院にご相談ください。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html

①肩こりを起こしている筋肉のリラクゼーション

②不良姿勢の改善に対する運動

①リラクゼーション

【腕伸ばし体操】

・方法:手を組み肩の高さまで上げ、腕を前に10~20秒伸ばします。

・回数:5~10回

【肩甲骨体操】

・方法:胸を張りながら肩甲骨を寄せ、肩をすぼめるように肩甲骨を離します。

・回数:15~20回

※それぞれの動作はゆっくりと行うようにしてください。

【肩上げ体操】

・方法:肩をすくめるように両肩を同時に上げ、力を抜いて下ろします。

・回数:15~20回

※ゆっくりと行うようにしてください。

②不良姿勢を改善する運動

(この運動は、腹圧に関係する筋肉を鍛える運動になっています。)

【骨盤底筋群体操】

・方法:仰向けになり、お尻の穴を閉めるように力を入れます。

(この運動は肛門を閉める運動で、腹圧を上げるだけでなく尿失禁の予防にもなります。)

【腹式呼吸】

・方法:お腹に空気をためるイメージでゆっくり鼻から息を吸い、お腹を膨らませます。

そして、お腹をへこませるようにゆっくり口から息を吐きます。

・ポイント:お腹に手を当てて動きを確認しながら行うことで、イメージしやすくなります。

【Bird and dog】

・方法:四つ這いで片腕を肩の高さまで上げ、腕と反対側の脚をお尻の高さまで上げます。

・秒数:腕と脚を上げた状態で10秒キープし、反対側も10秒キープします。

これを1日に2~3セット行います。

肩こりになる理由や運動についてよく分からないという方や

もっとよく知りたいという方は、是非当院にご相談ください。

やまうち整形外科ホームページ

http://www.yamauchiseikei.jp/index.html